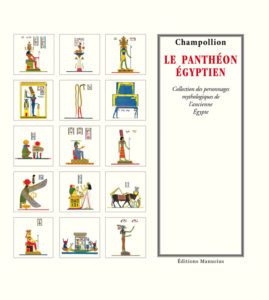

Le Panthéon égyptien de Jean-François Champollion est une collection fondamentale des personnages mythologiques de l’ancienne Égypte, initiée peu après son déchiffrement des hiéroglyphes en 1822. Malgré son caractère incomplet et certaines interprétations depuis lors dépassées par l’égyptologie moderne, cet ouvrage reste un témoignage fascinant de l’érudition de Champollion et de l’essor de cette nouvelle science. Il offre une porte d’entrée historique et magnifiquement illustrée sur le système cosmogonique et religieux égyptien, marquant une étape clé dans sa compréhension.

Genèse et ambition d’une œuvre fondatrice

L’ouvrage Le Panthéon égyptien, collection des personnages mythologiques de l’ancienne Égypte, initié par Jean-François Champollion après sa découverte historique de 1822, n’est pas seulement un livre ; c’est un manifeste de la science naissante de l’égyptologie qui constitue l’une des toutes premières tentatives de cataloguer et d’analyser systématiquement les divinités qui structurent le système religieux et cosmogonique de la civilisation nilotique.

Le projet, proposé par l’éditeur Firmin-Didot dès 1823, était d’une ambition colossale. Champollion, fort de sa capacité à lire les hiéroglyphes, souhaitait offrir au monde savant une clef d’accès visuelle et textuelle à la complexe hiérarchie divine égyptienne. Il prévoyait de rassembler près de 200 planches illustrées, superbement réalisées par l’artiste Léon Jean-Joseph Dubois, faisant de cet ouvrage une œuvre d’art autant qu’une référence scientifique. L’objectif était de dépasser les spéculations antérieures pour ancrer la connaissance des dieux égyptiens dans la réalité de leurs propres inscriptions. Chaque planche devait présenter une ou plusieurs figures divines, accompagnée de l’analyse textuelle de Champollion, s’appuyant sur les sources primaires : les monuments, les papyrus et les stèles désormais lisibles. L’œuvre visait à éclairer les rôles, les attributs et les généalogies des divinités, du panthéon majeur aux figures locales, offrant une synthèse érudite et une documentation iconographique sans précédent.

Ce rêve encyclopédique fut malheureusement interrompu par le décès prématuré de son auteur en 1832, à seulement 41 ans qui laissa son œuvre inachevée et qui explique l’absence notable, dans la publication originale, de figures aussi cruciales qu’Isis ou Osiris, qui étaient pourtant au cœur du culte et de la mythologie égyptienne. Cet inachèvement confère à l’ouvrage une valeur paradoxale : celle d’un jalon essentiel, mais incomplet, dans l’histoire de la discipline.

Portée historique et analyse critique

Au-delà de son incomplétude, l’ouvrage fascine par son audace interprétative. Champollion y dépeint un panthéon fluide, où les dieux se fondent en triades locales – comme à Thèbes avec Amon, Mout et Khonsou – ou en entités universelles régissant le cosmos. Il anticipe les débats sur le syncrétisme hellénistique, reliant par exemple le taureau Apis à Épaphos grec. Ces analyses, bien que parfois dépassées – l’égyptologie actuelle nuance les généalogies divines grâce à l’archéologie et la sémiologie –, révèlent un érudit visionnaire, influencé par les Lumières et le comparatisme mythique. Malgré son caractère fragmentaire, Le Panthéon égyptien est aujourd’hui analysé comme un témoignage historique fascinant et un document fondateur de l’égyptologie. Son importance ne réside pas uniquement dans les informations qu’il contient, mais dans sa démarche même. Il est la preuve tangible de la première application systématique du déchiffrement hiéroglyphique à l’étude des mythes et de la religion. C’est l’acte de naissance de la théologie égyptienne en tant que science autonome, libérée des grilles de lecture grecques ou bibliques.

Sur le plan scientifique, il est inévitable que certaines des interprétations proposées par Champollion soient aujourd’hui dépassées. L’égyptologie a progressé de manière exponentielle depuis le XIXe siècle, affinant la compréhension des textes, des cultes et des syncrétismes divins. Les classifications initiales, les liens généalogiques ou les attributions de certains attributs ont pu être révisés par les découvertes ultérieures et l’approfondissement linguistique. Néanmoins, l’ouvrage conserve une valeur patrimoniale et didactique inestimable. Visuellement, les planches de Dubois sont un trésor : elles humanisent les hiéroglyphes, rendant palpable la piété égyptienne. Un serpent ailé pour Ouroboros, une balance pour Maât : ces images, gravées avec minutie, invitent à une immersion esthétique. L’ensemble demeure une porte d’entrée privilégiée pour comprendre comment la première génération d’égyptologues concevait l’univers cosmogonique nilotique.

Le Panthéon égyptien représente un pont essentiel entre l’ère du mystère et celle de la science. Il incarne l’extraordinaire érudition et la fougue de Champollion, tout en rappelant les humbles mais héroïques débuts de l’égyptologie moderne. Sa lecture est indispensable, non pas comme référence théologique finale, mais comme jalon historique incontournable qui a permis à cette science de s’épanouir.

N. B. – Pour ceux qui s’intéressent à ce sujet nous renvoyons également au texte d’Élie Faure consacré à l’Égypte antique publié chez Manucius.